文献分享 Vol. 3|公共领域中的话语极化

Communication Theory

概要

这篇论文从概念与方法论的双重层面切入,对极化研究提供了一个系统性梳理与创新性框架。作者首先将极化界定为一种社会分歧的多维元过程(multi-dimensional meta-process of social divergence),强调其不仅仅是意见差异或群体对立,而是一种在不同层面逐步累积并相互作用的社会现象。在这一基础上,论文指出极化对民主的影响并非单一维度:在有限的话题和时段中,适度的争论与分歧可以视为民主活力的体现;但若极化被任由扩散、加剧和固化,则可能削弱公共领域,侵蚀民主对话的基础。

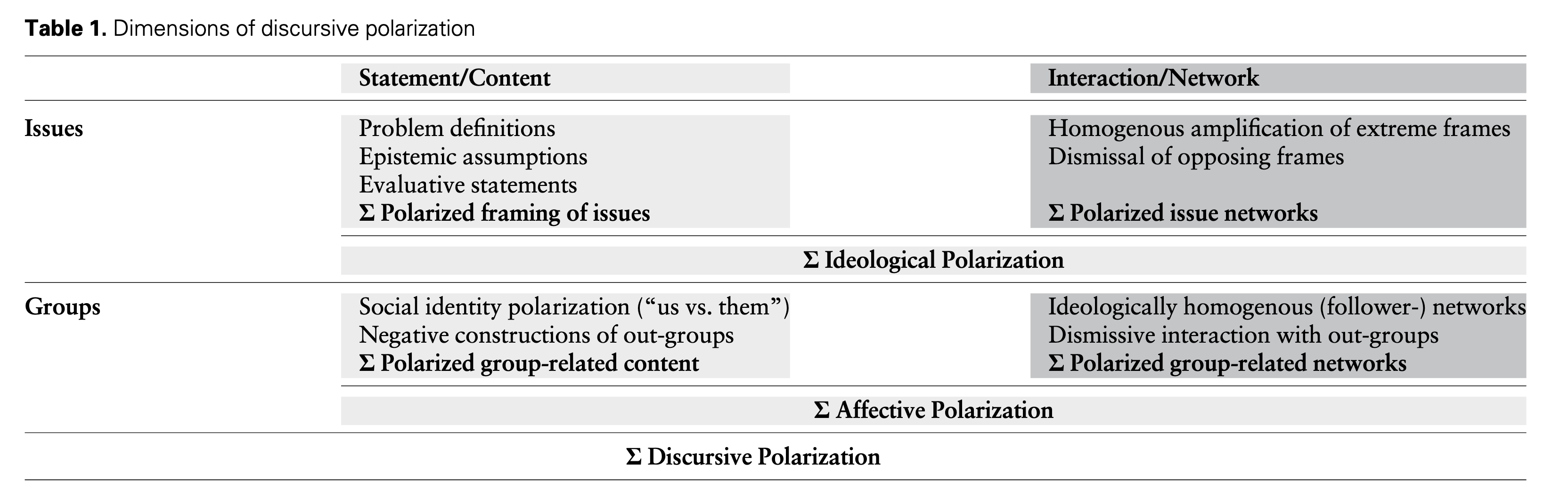

为此,作者提出了一个「话语/互动 × 议题/群体」的 2×2 分析框架,用于区分极化的不同表现形式,并将其应用于公共媒介中的话语极化研究。论文不仅回顾了相关研究成果,尤其是关于极化测量的理论与实证工作,还对极化与相关概念进行了梳理和辨析。文章的贡献在于,它既为未来社交媒体语境下的极化研究提供了一个可操作的分析路径,也为学界在极化概念界定、操作化与测量方面的进一步探索奠定了基础。

话语极化研究的分析框架

我们的框架借鉴了先前关于个体态度极化研究中识别的两个基本极化维度:意识形态极化和情感极化。这两个维度也反映在话语中,因为人们会就问题或群体形成陈述,并且与辩论中的其他参与者互动。因此,对于这两种极化类型,应分析两种交流实践:陈述(关于问题和群体)和互动(涉及问题和群体),形成一个2×2框架(见Table 1)。

陈述中的意识形态极化:极化框架(polarized framing)

这项研究建议通过框架的概念来把握意识形态陈述,因为框架作为一种「解释性架构」为人们提供了「核心的组织思想」并「提出了问题所在」。为了区别不同群体使用的框架,文章提供了三个核心指标:

(1)问题定义(problem definition)

美国的气候变化辩论提供了一个例子,说明缺乏共同的问题界定如何加剧分裂。反对者与警示者常被认为是在「鸡同鸭讲」(talk past each other)(Hoffman, 2011):他们虽处于同一个更宏观的辩论(气候变化)中,但认为议题的关键方面却不同。这种不同的问题界定正是区分辩论中不同框架的核心要素。

Feldman 等人(2015)采用演绎的方法来区分不同的框架,例如:讨论气候变化带来的影响和威胁,与讨论应对措施的有效性等视角相对。他们通过相对简单的检索字符串来寻找这些框架,但仍得出了有趣的结果:例如,相较于其他美国报纸,《华尔街日报》最不可能讨论气候变化的威胁,却最可能包含关于应对措施无效的负面信息。

主题建模和基于 Transformer 的语言模型可以帮助研究者归纳地识别不同的框架(Grootendorst, 2022)。然而,这类建模所生成的主题能否解释为框架,仍需研究者通过对最相关文本的定性解读来判断。一个有益的做法是,将这些话题视为框架的元素而非框架本身,或者将多个话题聚合为框架(见 Brüggemann et al., 2022)。

Demszky 等人(2019)使用基于 LDA 的模型分析了美国 21 起大规模枪击事件相关推文中的党派极化。他们发现,共和党人和民主党人谈论的话题存在显著差异。例如,共和党人更多地聚焦于枪手(尤其是当其为有色人种时),而民主党人则更多地关注受害者。

(2)认识论假设(epistemic assumptions)

在特定辩论中识别出不同群体所使用的共同或分歧的问题界定集合之后,话语极化的分析可以进一步判断,是否存在一套共享的事实——这与 Clark 和 Schaefer(1989)提出的「共同基础」概念相似,他们认为共同基础是实现相互理解的必要条件。类似的思想也出现在 Habermas(1987)的交往行为理论中,即当无法再假定对相关事实存在共享理解时,话语本身就成为必要。由此我们提出问题:在特定议题中,什么被视为相关的「事实」?如果不同群体在这一问题上越来越无法达成一致,这就可能表明出现了话语极化。

这种分析同样可以通过相对简单的方法来实现,即识别代表不同认识假设集合的检索字符串或词典。这样的分析并不是要确定哪一方的真理主张更为合法:有时一方可能代表科学共识,而另一方仅仅是否认基本事实(例如否认人为气候变化的存在);但也存在一些冲突,其中关于何为事实真相的科学共识并不充分。

例如,Jang 和 Hart(2015)通过将「气候变化」或「全球变暖」等词与其他表示否认或承认其存在的词(如 real、fact、hoax 或 fraud)组合,比较了「真实」或「骗局」框架相关检索字符串的出现频率。他们的研究显示,民主党或共和党占多数的州里的推文,往往反映了相应党派精英的公开立场,分别以接受或否认人为气候变化为主。Brüggemann 等人(2020)则手动构建了一个与互相指责撒谎相关的词典。他们发现了大量「骗局话语」的证据,并指出两个群体事实上是在互相极化,因为他们彼此都将对方视为说谎者并据此展开回应。话题建模同样可以帮助识别认识论上的裂痕。Guber 等人(2021)利用对美国国会演讲的主题建模表明,共和党精英——与民主党精英不同——倾向于否认人为气候变化。

新闻报道的规范和惯例也在加剧认识论极化,这一点在气候变化议题上已有所体现。Boykoff & Boykoff(2004)发现,记者没有直接报道科学家的共识,而是在追求「平衡」报道的失败尝试中放大了气候变化否认者的声音。新闻的「平衡」规范以及「新颖性」和「冲突」的新闻价值共同解释了这一给边缘声音提供可见度的实践(Brüggemann & Engesser, 2017)。虽然在不同国家的主要新闻媒体中,气候变化议题的报道已发生改变(Brüggemann & Engesser, 2017),但在美国新闻报道的其他科学共识议题上,这种制造认识论冲突的模式依然普遍存在(Merkley, 2020)。值得注意的是,Merkley 的研究具有方法上的独特性:它结合了机器学习来识别涉及科学共识领域的文章、基于词典的方法来识别被提及的专家,以及人工编码的方式。

(3)评价性陈述(evaluative statements)

意见极化涉及对某些行动路径的评价,这种评价往往以或轻或重、或温和或极端的方式表达。人工内容分析可以将议题上的意见表达编码为支持(pro)或反对(contra),同时也能识别出极端与中度的评价。然而,大多数关于分歧与极化意见的研究仍以调查为基础,并结合受访者的媒体使用情况(Calero Valdez et al., 2018;DellaPosta, 2020;Hart & Nisbet, 2012;Lee et al., 2014),而不是直接分析实际的媒体内容。

在社交媒体方面,标签(hashtag)的分析可以成为识别分歧性议题意见的一种捷径。Giglietto 和 Lee(2017)展示了 2015 年巴黎恐怖袭击事件的网络话语,不仅被”#JeSuisCharlie”主导,同时也出现了带有”#JeNeSuisPasCharlie”的反对性表述。Lang 等人(2021)通过结合定性与定量分析的方法,展示了 Twitter 上的标签使用如何揭示对佩戴防护口罩的支持与反对。

Baden 等人(2020)发展了一种混合型内容分析方法,将主题建模与人工分析相结合。其核心思想是通过人工编码(基于最相关的文章),将主题作为理论相关类别(如框架)的实例。Yarchi 等人(2020)展示了该方法在分析不同社交媒体平台关于以色列军队拘押一名手无寸铁的巴勒斯坦人并将其射杀的辩论中的适用性。他们表明,可以将主题编码为支持或批评该事件的立场,同时还能识别情绪表达的强度。

互动中的意识形态极化:极化议题网络

意识形态极化不仅可以通过观察陈述中的框架来分析,还可以从互动的角度进行分析。这在研究数字网络时非常相关。极化议题网络由频繁转发、超链接或分享的意识形态极端内容组成,这些内容可以归因于明显可区分的群体。因此,数字网络产生了「临时的[议题]公共群体」”ad hoc [issue] publics” (Bruns& Burgess, 2011),并在议题层面上造成临时性的极化:一方面是对自身意识形态的支持,另一方面是在反对立场显现时产生的排斥性交互。

(1)极端框架的同质化放大(Homogenous amplification of extreme frames)

用户通过放大极端框架而推动数字网络的极化,最终排挤掉温和和替代性的观点。这一过程还受到算法逻辑的进一步强化,因为算法会提升用户互动最多的言论的显著性。对不同标签(hashtag)的(再)分布进行分析,可以作为衡量(极端)框架放大程度的替代指标(例如,Giglietto & Lee, 2017;Hemphill et al., 2013;Reyes-Menendez et al., 2020)。Barberá 等人(2015)显示,Twitter 用户在政治议题上往往倾向于分享与自身意识形态一致的帖子。Gallagher 等人(2021)通过分析帖子转推率来识别最具可见度的账号,他们发现,不同的公众群体会「放大不同的精英」及其潜在的极端内容(Gallagher et al., 2021, p. 9)。互动网络图的聚类分析则有助于揭示在哪些群体中极端或阴谋论框架被放大(例如,Bruns et al., 2020)。沿着这一研究路径,Hartmann 和 Lang(2020)在对 2017 年汉堡 G20 抗议的 Twitter 辩论进行研究时,识别出了可以区分的用户网络。用户使用了非常不同的词汇模式,从而以不同方式对事件进行框架化,并在事件升级的责任分配上,对外群体施加了不同程度的指责。网络中的用户群体在 Twitter 上传播虚假信息的程度上也存在差异,而最可能的虚假信息传播者是来自政治光谱各方的党派人士(Nikolov et al., 2021)。

(2)对立框架的否定(Dismissal of opposing frames)

反对「回音室」假说的研究表明,大多数受众并未完全与那些挑战其世界观的框架和观点隔绝。然而,这并不必然带来对另一方的更好理解。相反,用户甚至可能会与这些不和谐的框架互动——但方式却是敌意的、否定的。例如,他们可能会评论说某种自己不同意的解读「多么无知」。Kaiser(2017)的研究显示,主流媒体中关于气候的新闻文章曾被气候变化否认者「劫持」,他们「成功地冲击了主流评论区,并反击主流叙事」。

陈述中有关群体的情感极化

群体是通过关于群体的言论,以及与特定人群更为密切或不同方式的互动而在交往中建构的。我们首先讨论那些涉及群体的陈述,它们既可能出现在传统的线下新闻内容中,也可能出现在数字媒体网络中。这类陈述往往是(不)属于某一群体的表达,并伴随对一个分裂世界的描绘,即将世界划分为内群体与外群体的「我们对他们」叙事(参见 Druckman & Levendusky, 2019;Fernbach & van Boven, 2022;Huddy et al., 2015;Iyengar & Massey, 2019)。其中有两个子维度值得关注:(1)群体是否被框定为对立阵营;(2)相应的外群体是否被负面化。

(1)社会身份极化:我们 vs 他们(Social identity polarization: us-versus-them)

要分析极化的群体身份如何在交往中被建构,首先需要识别在特定辩论中最突出的、最相关的社会身份。研究者可以基于对相关议题的既有研究,演绎地推导出潜在的群体概念,也可以通过解释性方法,归纳地识别那些在特定议题中被描述为对立的相关社会群体。一种方法是识别用来指代群体的标签,例如「否认者」(deniers)和「警示者」(alarmists),这在关于气候变化的英语博客辩论中被证明是非常显著的(如 Brüggemann 等人,2020)。一旦相关的社会身份建构被清晰识别,其分布就可以通过定量的人工或自动化内容分析加以衡量。一种特殊的通过交往建构极化身份的形式,是将自己与「主流」区分开来。这在自我宣称为「怀疑者」的反公共群体中表现得尤为明显,例如围绕新冠政策、气候变化、英国脱欧或欧盟难民危机的讨论(Kaiser, 2017;Kaiser & Puschmann, 2017;Tyagi, Babcock 等人,2020)。另一种可行的方法是自动统计指示群体归属的词语分布,如 “us” 和 “we”。这种方法已被应用于社交媒体分析(Reyes-Menendez 等人,2020),以及较早期关于欧洲身份建构的人工分析研究中(Wessler 等人,2008)。

(2)外群体的负面建构(Negative construction of out-groups)

Yu 等人(2021)展示了如何在大规模文本语料中识别对群体的负面情感认知。他们分析了超过一百万条推文,并训练了一个机器学习分类器来识别帖子语气。结果发现,政治家更关注于积极描述内群体的推文,而普通 Twitter 用户则更倾向于转推关于外群体的负面陈述。这很好地说明了关于群体的陈述(本节)与用户之间及其言论的互动(下一节)是如何共同推动话语极化的。在深入分析时,人工编码是不可或缺的,并且可以结合半自动的相关文本抽样方法。Harel 等人(2020)收集了一个以色列右翼 Facebook 页面上的数据,并筛选出提及「左翼」行为者的帖子和评论。随后,他们对这些样本进行了质性编码,从而揭示了右翼网络社群如何在与政治”他者”的互动中,呈现出「身份建构、情感极化与非人化」之间的相互作用。

互动中的情感极化:极化的群体网络

Barberá(2020)等学者指出,尤其是在 Twitter、Reddit 或 YouTube 这样的平台上,极化动态并不主要表现为意识形态上的议题分歧,而更多表现为对外群体的否定性互动。我们可以提出两个问题来探究:(1)用户是否主要追随与自己意识形态一致的同伴?(2)跨阵营的交往是否主要是敌意与否定性的互动?

(1)意识形态同质化网络

意识形态网络往往通过追随志同道合的人(或在博客中通过超链接)并取消关注持不同意见的人而逐渐形成。Tokita 等(2021)在研究 Twitter 网络时发现,网络会在意识形态上逐步分化,但这并非因为个体主动追随持相似观点的人,而是因为用户逐渐取消关注那些传播不和谐信息的联系。用户转发意识形态偏向信息越多,他们失去来自另一阵营粉丝的概率就越大,从而在无意间滑入高度偏向的意识形态网络中。”这表明所谓的’回音室’——在它们存在的范围内——可能并不是在’回响’,而是在’消声’“(Tokita et al., 2021, p. 1)。其他研究也展示了类似动态:用户会屏蔽、取消关注或解除好友关系以排斥与自己立场冲突的人(Bozdag, 2020;Kaiser 等, 2022)。Kaiser 和 Puschmann 将气候变化相关博客的超链接网络分析与网页内容分析结合,发现了明显的同质性,包括某些框架的缺失(Kaiser, 2017;Kaiser & Puschmann, 2017)。他们将这种类型的网络称为”反公共群体”(counterpublics),其特征是”几乎没有来自主流公共领域的入链,同时也几乎没有指向主流的出链”(Kaiser & Puschmann, 2017, p. 373)。他们的研究还显示,为了将自身框架与主流气候话语区分开来,用户会与其他”反主流”来源结盟,即便这些来源在意识形态上并不一致,但共同点是反对主流。这种用户实践导致形成了与其他群体的”敌意联盟”(alliance of antagonism)(Kaiser & Puschmann, 2017, p. 371)。极化网络通常由具有高度中心性的行为者主导,这些人被称为”超级放大器”(super-amplifiers)(Yoon 等, 2022)。在政治辩论中,这类账号往往是党派媒体、政治人物或政治组织(Gallagher 等, 2021)。因此,可以通过分析追随—被追随网络中最核心行为者的言论来评估网络的意识形态特征。如果少数意识形态极端的行为者拥有高度中心性,同时缺乏与其他传播不同内容社群的联系,那么这就可以作为用户网络意识形态同质化的代理指标。与研究用户所放大的言论不同,从追随关系角度观察强调的是网络结构这一更为稳定的特征。这些结构也会随时间演化:Kearney(2019)发现,在美国大选期间,党派网络呈指数式增长,并变得更加政治同质化。

(2)与外群体的否定性互动

在极化网络中,与外群体的互动主要表现为否定性和敌意。气候变化否认者与警示者的网络提供了这一现象的例子。在为数不多的对互动内容进行细致研究的分析中,van Eck 等(2020)发现,虽然有些互动序列涉及有理有据的论证与审议(议题框架),但这些互动往往引发了非文明对话(负面身份与关系框架)。即便是理性的批评,也常被视为对自我身份的攻击,并以对他者群体身份的攻击来回应。Brüggemann 等(2020)发现,在英语博客圈中,否认者与主流行为者之间存在「相互群体极化」;而 Tyagi 等(2020)则发现,在 Twitter 上,攻击对立阵营在反对者中更为常见。类似地,Meyer 等(2023)指出,在 Twitter 上,主流气候变化话语通常呼吁采取行动、批评政府,并且主要在相对同质的社区内讨论;而气候变化否认者则试图以不成比例的频率与主流互动,潜在地意图劫持这些辩论。尽管跨阵营的敌意多半起源于一方,但这仍可能导致双方的情感极化程度上升。在另一项研究中,Tyagi 等(2020)提出了一个有用的测量 Twitter 上此类情感极化的模板。首先,利用现有算法自动识别用户在气候变化议题上的立场(接受 vs 否认);其次,比较跨群体交流中的情绪与群体内部交流中的情绪差异。Theocharis 等(2016)进一步表明,可以通过训练机器学习分类器来识别非文明交往风格,从而在大规模数据语料中研究敌意。

原文信息

文献来源: Brüggemann, M., et al. Discursive polarization in the public sphere. Communication Theory.